1. プランター菜園に適した土の種類と特徴

プランター菜園を始めるとき、最も大切なのは「どんな土を使うか」です。土は植物の成長に直結するため、初心者でも分かりやすいように日本国内で一般的に利用されている土の種類と、その特徴についてご紹介します。

日本でよく使われる培養土

市販されている「培養土(ばいようど)」は、野菜や花など様々な植物に合うようにバランスよく配合されています。初心者の方には、特に手間がかからず安心して使えるのでおすすめです。培養土には元肥(もとごえ)が含まれている場合が多く、植え付け後しばらくは追肥の必要がありません。

赤玉土・腐葉土・その他の土との違い

下記の表で、それぞれの土の特徴をまとめました。

| 土の種類 | 特徴 | おすすめの用途 |

|---|---|---|

| 培養土 | 栄養バランスが良く、そのまま使える。保水性・排水性ともに優れている。 | ほとんど全ての野菜や花に対応 |

| 赤玉土(あかだまつち) | 粒状で通気性・排水性が良い。単体では栄養分が少ないため、他の用土と混ぜて使うことが多い。 | 根腐れ防止や他の土とのブレンド用 |

| 腐葉土(ふようど) | 落ち葉などを発酵させた有機質たっぷりの土。保水性・通気性を高める効果あり。 | 培養土や赤玉土に混ぜて使うと効果的 |

| 鹿沼土(かぬまつち) | 酸性度が高く、軽石状で通気性・排水性抜群。 | ブルーベリーなど酸性を好む植物向け |

| ピートモス | 保水力が高いが、単体では使わず他の用土と混ぜる。 | 保水性アップや酸度調整用 |

初心者におすすめの選び方ポイント

- 初めての場合は、市販の培養土がおすすめです。

- 自分で配合する場合は、「赤玉土7:腐葉土3」の割合が基本です。

- 野菜によっては専用培養土も販売されているので、作りたい野菜に合わせて選びましょう。

- 購入時は「プランター向け」や「家庭菜園向け」と明記されたものを選ぶと安心です。

ポイントのおさらい

プランター菜園には保水性・排水性・通気性のバランスが良い培養土が最適です。また、植物によっては赤玉土や腐葉土をブレンドして調整するとより健康的に育ちます。正しい土選びで、おいしい野菜作りをスタートしましょう!

2. 土のpHと日本で育てやすい野菜・ハーブ

土のpHとは?

土のpH(ペーハー)は、酸性かアルカリ性かを示す指標です。多くの野菜やハーブは「弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)」の土壌を好みます。日本の気候は降水量が多く、雨によって土が酸性に傾きやすい特徴があります。また、日本の水道水はやや中性〜弱アルカリ性が多いため、日々の水やりでも多少pHが変化することがあります。

土のpHの調整方法

プランター菜園では、市販の培養土を使うことが一般的ですが、自分で土を調整したい場合は以下の方法があります。

| 調整したい方向 | 方法 |

|---|---|

| 酸性にする | ピートモスを加える 硫黄粉末を少量混ぜる |

| アルカリ性にする | 苦土石灰(くどせっかい)を混ぜる 貝殻石灰など天然石灰もおすすめ |

目安として、10Lの土に対して苦土石灰は10〜20g程度が適量です。入れすぎには注意しましょう。

簡単なpHチェック方法

ホームセンターなどで販売されている「pH試験紙」や「簡易測定キット」を使えば、ご自宅でも手軽にpHを確認できます。

初心者におすすめ!日本で育てやすい野菜とハーブ

以下は、日本の気候と家庭菜園初心者向けに特に育てやすい作物です。

| 野菜・ハーブ名 | 適正pH範囲 | ポイント |

|---|---|---|

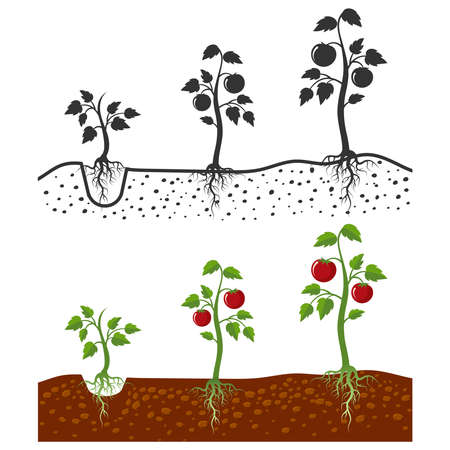

| ミニトマト(プチトマト) | 6.0〜6.8 | 病気に強く、ベランダでもOK |

| バジル | 6.0〜7.0 | 料理にも使いやすく成長が早い |

| ラディッシュ(はつか大根) | 6.0〜7.0 | 収穫まで約1ヶ月と短期間で楽しめる |

| サニーレタス | 6.0〜7.0 | 発芽しやすく、虫も少なめで安心 |

| シソ(大葉) | 6.0〜7.5 | 和食との相性抜群。丈夫で育てやすい |

| パセリ | 6.0〜7.5 | 半日陰でもOK。ビタミン豊富で万能ハーブ |

ワンポイントアドバイス

初めての場合は、市販の「野菜用培養土」をそのまま使えば、最初から適切なpHになっていて便利です。自分で配合する場合は、植える作物ごとに適正なpHを目安に調整すると失敗しにくくなります。

3. 市販の培養土と自作ブレンド土の利点・注意点

市販の培養土とは?

園芸店やホームセンターで販売されている「培養土(ばいようど)」は、プランター菜園初心者にとってとても便利なアイテムです。あらかじめ野菜やハーブなどの栽培に適した成分がバランスよく配合されており、袋から出してそのまま使えるのが特徴です。

市販培養土の主な特徴

| メリット | デメリット |

|---|---|

| すぐに使えるので手間がかからない | コストがやや高めの場合がある |

| 必要な栄養素がバランス良く含まれている | 用途によっては合わない場合もある |

| 清潔で病害虫の心配が少ない | 好みに合わせたカスタマイズが難しい |

自作ブレンド土のポイントと注意点

「もっとこだわりたい」「コストを抑えたい」という方には、自分で用土をブレンドする方法もおすすめです。代表的な材料としては赤玉土、腐葉土、ピートモス、バーミキュライトなどがあります。それぞれの素材を組み合わせることで、野菜や花に合ったオリジナルの用土を作ることができます。

自作ブレンド時のポイント

- 使用する植物に合わせて配合を調整すること(例:トマトなら水はけ重視、葉物野菜なら保水性重視)

- 必ず未使用で清潔な材料を選ぶこと(病害虫予防)

- 肥料分を最初から加える場合は量に注意し、説明書をよく読むこと

自作ブレンド土の主な特徴

| メリット | デメリット |

|---|---|

| コストパフォーマンスが良い | 材料集めや混ぜる手間がかかる |

| 育てたい植物に合わせて配合できる | 知識や経験が多少必要になる |

| 繰り返し使いやすい(土壌改良もしやすい) | 最初は失敗することもある |

まとめ:どちらを選ぶ?初心者へのアドバイス

市販培養土は手軽さと安心感、自作ブレンド土はこだわりやコスト面でメリットがあります。初心者さんにはまず市販品から始めてみて、慣れてきたら少しずつ自分流のブレンドにもチャレンジしてみるのがおすすめです。

4. 日本の家庭菜園で人気の肥料とその使い方

プランター菜園を成功させるためには、適切な肥料選びと正しい与え方が大切です。ここでは、日本の家庭菜園でよく使われている肥料の種類や特徴、与え方、そして日本の気候に合わせた施肥のタイミングについて解説します。

有機肥料と化成肥料の特徴

| 種類 | 主な特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 油かす | 植物由来の有機肥料。窒素分が豊富。 | ゆっくり効き、野菜の味が良くなる。 | 匂いが強いことがある。 |

| 鶏ふん | 鶏の糞を乾燥・発酵させた有機肥料。 | リン酸やカリウムも含み、コストパフォーマンスが高い。 | 使いすぎると塩害や匂いの原因になることも。 |

| 化成肥料 | 人工的に作られた肥料。三要素(窒素・リン酸・カリ)がバランスよく配合されている。 | 即効性があり、量を調整しやすい。 | 与えすぎに注意が必要。 |

日本の気候にあわせた肥料の与え方とタイミング

日本は四季がはっきりしており、季節ごとに最適な施肥タイミングがあります。特に初心者の場合は、以下のポイントを押さえておきましょう。

春〜初夏(4月〜6月)

- 新芽が伸び始める時期。生育初期は根を傷めないよう、有機肥料を土に混ぜ込む「元肥(もとごえ)」として使用します。

- 苗を植え付けてから2〜3週間後、「追肥(ついひ)」として化成肥料や液体肥料を少量ずつ追加すると効果的です。

夏(7月〜8月)

- 成長が盛んな時期ですが、高温多湿で根腐れしやすいため、肥料は控えめにします。特に有機肥料は匂いや虫の発生にも注意しましょう。

- 葉色が薄くなった場合のみ、少量追肥してください。

秋(9月〜10月)

- 涼しくなって再び生育が活発になります。収穫前にはカリウム分の多い化成肥料や液体肥料を与えると実付きが良くなります。

基本的な施肥方法

- 元肥:土作りの際、有機肥料(油かす・鶏ふんなど)を全体によく混ぜます。

- 追肥:苗や株元から少し離した場所に化成肥料や液体肥料を規定量与えます。水やり後に施すと吸収されやすくなります。

- 過剰施肥に注意:一度に多く与えるより、回数を分けて少しずつ施すことがポイントです。

ワンポイントアドバイス

野菜によって必要な栄養素は異なるため、育てたい作物に合った配合比率や頻度を確認しましょう。また、日本製の家庭菜園用肥料はパッケージ裏面に使用方法が詳しく記載されているので、それを参考にすると安心です。

5. 初心者でも続けやすい土と肥料の管理方法

プランター菜園における土の再利用方法

日本では、限られたスペースを有効活用するために、プランターで野菜やハーブを育てる家庭が増えています。毎回新しい培養土を使うのはコストがかかりますが、正しい方法で再利用すれば経済的で環境にも優しいです。

土の再利用ステップ

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 古い根やゴミの除去 | 収穫後、残った根や枯葉、石などを取り除きます。 |

| 2. 乾燥・殺菌 | 晴れた日にブルーシートなどに広げ、数日間天日干しして害虫や病原菌を減らします。 |

| 3. 培養土の改良 | 堆肥や腐葉土、市販のリサイクル材を混ぜて、栄養バランスと通気性を補います。 |

| 4. pH調整 | 必要に応じて苦土石灰などでpHを調整します(特に連作障害予防に有効)。 |

肥料の過不足を防ぐコツ

初心者がよく悩むのが「肥料をどれだけ与えればいいか」という点です。日本の園芸では「追肥」のタイミングと量が重要です。

- 基本はパッケージ記載量を守る:市販の液体肥料や固形肥料は、必ず説明書通りに希釈・使用しましょう。

- 観察が大切:葉色が薄くなったら窒素不足、実つきが悪いならリン酸不足の場合があります。逆に葉ばかり茂る場合は与えすぎかも。

- 定期的な施肥:プランターは水やり時に養分が流れ出しやすいので、2週間~1ヶ月ごとに少量ずつ追肥するのがおすすめです。

肥料の与え方まとめ表(例)

| 植物の種類 | 初期施肥 | 追肥タイミング |

|---|---|---|

| 葉物野菜(レタス等) | 元肥のみでOK | 2週間ごとに少量追加 |

| 実もの野菜(トマト等) | 元肥+植え付け後2週間目から追肥開始 | 花・実がつき始めたら毎週少量ずつ追加 |

| ハーブ類(バジル等) | 元肥少なめでOK | 1ヶ月ごとに軽く追加 |

プランターならではのメンテナンス方法

日本のベランダや庭先でプランター栽培を楽しむ際には、以下のポイントも大切です:

- 水はけチェック:底穴が詰まっていないか定期的に確認しましょう。詰まっている場合は割り箸などで掃除します。

- 表面のコケ・カビ対策:湿度が高い日本ではコケやカビが発生しやすいため、表土を時々ほぐしたり乾燥させる工夫も必要です。

- 季節ごとの土替え:春や秋など作物の入れ替え時期には、新しい培養土と混ぜてリフレッシュしましょう。

- プランター自体のお手入れ:使用後は中性洗剤で洗って乾燥させることで病害虫予防になります。